Chemin successivement Gaulois, Romain, Delphinal, Royal, Impérial, National et enfin Départemental… mais à qui les gorges de Saint-May et de Montclus ont toujours posé problème

Les routes à la fin du XVIIIe siècle n’étaient dans la région de Rosans, de Serres à Nyons, que des chemins muletiers. Seules les routes Sisteron-Gap (par Veynes ou La Saulce) et Gap-Grenoble, étaient mises à l’entretien et ouvertes au roulage. La voie la plus fréquentée de Nyons à Gap empruntait la vallée de l’Ouvèze, le col du Perty et Orpierre.

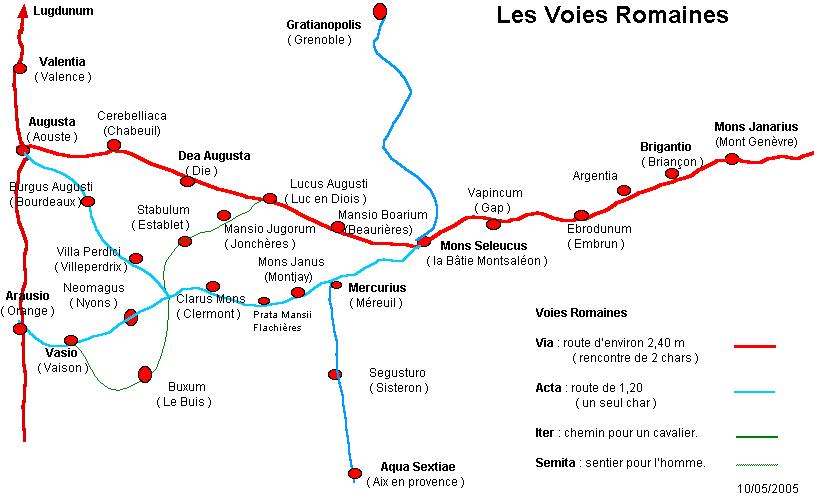

La voie directe par les gorges de l’Aygues, pourtant une ancienne voie romaine, utilisait des itinéraires détournés, pour éviter les gorges. On passait par la montagne entre Curnier et Pelonne, par le col de la Croix, semble-t-il, pour éviter les gorges de Saint-May. On passait par Montjay, Trescléoux et Méreuil, pour éviter celles de Montclus. En cet endroit, un pont détruit en 1788, n’était pas réparé en 1791. Il existait bien un gué pour franchir la Blême, mais à plusieurs reprises, des personnes et attelages y furent noyés.

La découverte à Villeperdrix en 1960, par le chanoine Van Dame, des vestiges d’un pont romain qui daterait de l’an 150 de notre ère, apporte la confirmation d’une liaison Vaison-Die. La hauteur restante de ce pont est de 8,5 m, avec une arche d’une portée de 7,20 m environ.

Le premier projet de la liaison Nyons Serres apparaît le 1 janvier 1724 dans une délibération consulaire de la Communauté de Sahune, détaillant un chemin de Nyons à Rémuzat et Cornillon. Raoul Blanchard évoquera dans son livre « Les Alpes Occidentales » un chemin royal qui en 1728 franchit la montagne entre Montréal et Rémuzat.

Un état des routes des Baronnies rédigé en septembre 1753 indique, sur l’itinéraire de Pierrelatte à Veynes, un pont, près du moulin de Montclus, de 4 toises de longueur et de 6 pieds de largeur (8m et 2m) « endroit dangereux, coupe-gorge ».

En 1773 deux projets furent proposés, l’un depuis Donzère, l’autre depuis Pierrelatte, qui, pour ce dernier aurait à traverser 2 rivières, 36 torrents, 36 ruisseaux, et 124 ravins, et nécessiterait le percement de 1894 toises de rocher. La communauté de Nyons propose de ne pas passer par Le Buis, pour éviter une journée supplémentaire de parcours.

Un devis estimatif de 25 000 livres fut établi le 15 septembre 1791, détaillant les travaux à effectuer pour transformer ce simple sentier en chemin. Chemin prévu sur la rive droite de l’Eygues, de Nyons à Curnier, puis sur la rive gauche, de Sahune à Montréal-les-Sources, puis à nouveau, rive droite par St May, jusqu’à Rémuzat. La crête du Mont du Marsouin, à Montréal, constituait « un très mauvais pas, où le chemin n’a pas un pied de large, avec des creux dans le rocher vif, où tous les voyageurs courent de s’y estropier, ainsi que leurs montures ». Des chasse-roues étaient prévus dans les endroits dangereux pour éloigner la monture du précipice. Mais aussi, des murs de soutènement en pierres, la stabilisation des parties marneuses, le franchissements des torrents en forme de tuile ronde, ou dos d’âne inversé. Mais la construction ne fut pas entreprise.

En 1803 (26 floréal an II), une pétition des citoyens de la ville de Nyons, regroupant plus de 80 signatures, fut envoyée au Préfet de la Drôme. Elle proposait d’abandonner le projet du col de la Croix (entre Bellecombe et Lemps) impraticable plusieurs mois l’hiver, pour un tracé le long de l’Eygues, jusqu’au dessus de Verclause. Ce tracé devrait être établi, sur les trois cinquième de sa longueur, sur le revers de la montagne face au midi, où la neige ne séjourne jamais. Elle serait alors plus courte, plus solide et moins coûteuse. Le 15 messidor de cette même année le Ministère de l’Intérieur demande au Préfet de rassurer les communes de Nyons et de Rémuzat, sur le tracé prévu, qui sera bien celui demandé dans leur pétition.

Si l’on consulte la carte de Cassini, numéro 121, qui s’étend d’Orange à Serres, et de Bourdeaux à Vaison, on peut voir l’état des chemins avant 1789. César François de Cassini, d’une famille d’astronomes et de géodésiens, entreprit en 1747, à l’initiative de Louis XV, impressionné par le travail cartographique réalisé en Flandre, de réaliser la grande carte géométrique de France. Cette carte appelée carte de Cassini, est à l’échelle « d’une ligne pour cent toises », soit 1 / 86400e. Cette carte ne fut terminée par son fils qu’en 1789 : elle comprenait 154 feuilles complètes, et 26 partielles.

En fait, il n’y avait que quelques routes et surtout des chemins, tous mal entretenus. Le chemin, la route, dit la légende de la carte, de Serres à Rozans par L’Épine, était empierrée et bordée d’arbres. Elle ne continuait pas après Rozans. Rozans était paroisse avec château, Serres était un bourg. Après Serres elle continuait, empierrée et bordée d’arbres, vers La Bâtie-Montsaléon. En direction d’Aspremont et de Monrond elle devenait simple chemin. Il n’y avait pas de chemins vers Saint-André-de-Rozans, Montjay, et Montmorin, ni vers Verclause, Montferrand et Pelonne. Dans la Drôme, la route empierrée et bordée d’arbres s’arrêtait à Villeperdrix. Après, elle devenait chemin vers Saint-May, Rémuzat, Cornillac, Pomerols, La Charce. Il continuait vers Rottier à gauche, et Val-Sainte-Marie à droite. De Rémuzat, toujours chemin, elle allait vers Cornillon et La Motte, où elle s’arrêtait. Mais des plans cadastraux, en particulier ceux de Villeperdrix et St-May, font douter de l’existence du chemin indiqué sur la carte.

En matière de politique routière, il fallut attendre l’Empire pour avoir un plan d’ensemble. La route qui devait passer à Rosans, dite de Serres à Pont-St-Esprit, fut décidée par le Premier Consul. Mais sa réalisation était difficile, vu le relief tourmenté, et surtout à cause des gorges de St May, de la Blême, et de l‘Aygues. En plus la route du Col de Cabre qui avait la préférence, fut classée prioritaire, car Valence abritait un important dépôt militaire stratégique.

Le préfet de Gap, Bonnaire, du Cher, ex-législateur, nommé le 3 mars 1800, avait fait ressortir des raisons stratégiques pour obtenir les crédits, à savoir faciliter le transit des convois d‘artillerie à destination de l‘Italie, mais aussi servir à écouler le froment que le Serrois et le Gapençais produisent.

Le Maire de Nyons, en 1783, développait les mêmes arguments et ajoutait que « si ce projet n’était adopté, la partie du Dauphiné de Pierrelatte jusqu’à Serres, qui est digne de l’attention du Gouvernement, serait absolument abandonnée ».

Ladoucette, qui avait une trentaine d’années, vint lui-même superviser les travaux et réquisitionner les habitants pour les faire participer. Malgré cela le tronçon du col ne fut ouvert qu’en 1805. À cette occasion, un cadran solaire a été construit sur un rocher au-dessus d’un tunnel. Il est très beau mais trop haut pour bien être vu. Et la portion du Col de Cabre à Luc-en-Diois était encore en travaux en 1811. Cette route du Bochêne fut seulement ouverte à la fin du XIXe siècle, car les obstacles naturels, les crues, souvent dévastatrices, avaient toujours retardé ces réalisations.

Revenons à la route royale n° 113, première appellation de la RN 94. La portion entre Serres et l‘Épine sur 13,305 km fut inaugurée peu après 1806 par Ladoucette (deuxième Préfet des Hautes-Alpes, de 1802 à 1809). Ladoucette précisait : 9 m de large, y compris les fossés, des rampes fort douces, les plus roides n‘excédant pas 5 pouces par toise (soit 67 mm par mètre). Le premier pont avait été adjugé pour 32 016 F, le second pour 46 004 F, l‘empierrement pour 37 274 F.

Le meunier voisin du pont, Jean Antoine Dupoux, raconte à propos des travaux : « Autant que je me rappelle, on entreprit son ouverture au commencement du siècle en 1803. L’excavation qu’on fut obligé de faire depuis le pont jusqu’au ravin de la Molliere, dans le roc, fournit un décombre effroyable auquel il faut ajouter tout le rebut des pierres extraites pour les deux ponts, dont l’un a été fini, et l’autre à moitié. »

Ce premier pont, construit (dit-on) en une année, a été nommé pont Abrial : le sénateur Abrial avait été envoyé de Paris en 1806 par l’Empereur pour son inauguration. Lancé sur le passage le plus étroit de la gorge, au niveau d’une cluse, il traverse la Blême entre les crêtes de l’Eyglière et de Saumane. Monumental, construit en pierres de taille, avec parement soigné, large de 8 mètres, composé d’une seule arche en plein cintre de 16 mètres, il est complété par une petite fenêtre de décharge, rive gauche sur un petit canal desservant l’ancien moulin situé en aval. Cette décharge avait servi lors de la construction pour la déviation temporaire du torrent.

Jean Antoine Dupoux signale que « le lit de la rivière était comble presque à niveau du chemin, dans cette partie, puis au-delà de Montclus jusqu’au quartier de la Mollière, par intervalles, là ou le roc dominait. Il était partout, ce qui menaçait d’un grand péril ceux qui comme moi étaient trop voisin du torrent de Blême».

« Ce que je craignais ne tarda pas à arriver, car le 23 juillet 1808, jour d’exécrable mémoire, une trombe d’eau tomba avec une impétuosité effroyable sur les terroirs de L’Épine et de Montclus. Laquelle fit enfler à un point extraordinaire l’eau du torrent, tellement que moi, étant à ma fenêtre, qui est au couchant et donne sur le jardin, je prenais l’eau avec ma main sans autre secours. Et je me fus perdu, ainsi que ma famille si je ne m’étais barricadé d’autant fort que j’avais pu … Après que l’eau fut écoulée j’ôtais du four un pied de limon, et au devant de la porte de l’écurie, qui était la seule pour sortir de la maison, l’eau y avait entraîné des blocs que 4 chevaux n’auraient pu traîner sur une charrette ».

Antoine Dupoux, né en 1772, avait hérité le moulin de son père (ses neuf frères et sœurs étaient tous morts avant sa naissance). Scolarisé de 6 à 15 ans à l’école de Serres (5 sols par mois, puis 6 quand on était arrivé à l’écriture), maître d’école à L’Épine à 20 ans. Mobilisé, élu capitaine du bataillon de district de Serres, qui fut envoyé en février 1794 à Entrevaux, puis dans le Piémont. Il put fin juillet revenir à Serres pour travailler à l’atelier de salpêtre qu’on y avait établi dans la maison Clier.

Son père mort, il ne trouva pas d’acquéreur pour ses deux moulins à farine. Industriel avant la lettre il fit par la suite installer un foulon, une presse aux étoffes et une teinturerie de laine. Plus tard un pressoir à huile « cet article, qui était très bon à cette époque, ne l’est plus depuis qu’on apris ici l’usage de vendre les noix en coquille et de ne plus faire presser leur huile ».

Il indique avoir en 1822 reconstruit et déplacé ses moulins, les rapprochant de la route (quatorze cent vingt cinq journées de toute espèce d’ouvrier), y dépensant plus de 6 000 francs. Achetant et vendant des terres, vignes et maisons, dépensant pour le tout 32 000 francs.

Deux de ses neuf enfants survivants, Paul et Auguste, fréquentèrent pendant 6 ans l’école Royale des Arts et Métiers de Chalons, mais n’eurent pas de chance par la suite, Paul ne se rétablit pas d’un accident à Nancy et Auguste décéda à Marseille en 1830. Camille, serrurier, attrapa la gale pendant son tour de France. Joseph, entré dans les douanes, était à l’époque du récit à Sète.

Malgré ses succès il vitupérait contre les assignats, contre la révolution, à laquelle il imputait la construction du pont qui perturbait son environnement, et la concurrence d’autres moulins qui s’étaient créés dans les villages à l’entour, avec la suppression de la « banalité », c’est-à-dire du monopole.

Ladoucette n’avait pas résolu complètement le passage des gorges de Montclus, en ne construisant en 1805 que le pont du coté Serres. Il subsistait une « lacune » de taille à la sortie des gorges, côté Montclus. La route tournait à droite pour franchir un pont sur la Blême, tournait ensuite à gauche, puis à droite, si bien que ces 3 virages successifs, à angles droits, rendaient le passage difficile. Cette lacune ne fut résolue qu’en 1853, et l’entrepreneur, dont je n’ai pas noté le nom, fit un rabais de ½ centime par franc, pour obtenir les travaux. Il n’avait qu’un seul autre concurrent, qui, lui, avait proposé une augmentation. Un sujet de satisfaction cependant, le colonel du Génie avait demandé que deux emplacements, destinés à recevoir des explosifs, soient aménagés dans la maçonnerie.

Un arrêté du Premier consul du 22 juin 1803 avait mis à la disposition des départements des Hautes-Alpes et du Mont Blanc un certain nombre de bohémiens – une soixantaine pour les Hautes-Alpes – qui embarrassaient les autorités. Ces Bohémiens venaient du Pays Basque – on les appelait Boumiac ou Cascarots – mais ils étaient partis, des siècles plutôt, des bords de l’Indus. On les signale pour la première fois à Sisteron en 1419, le premier octobre.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1802, une battue générale, avec le concours de toutes les autorités locales, les avait regroupés, disloquant sans ménagements les familles. Les hommes devaient être déportés sur-le-champ vers la Louisiane, les femmes devaient l’être aussi, mais plus tard. Quant aux enfants ils devaient être distribués dans les villages et confiés à des agriculteurs. Les circonstances, guerre en préparation, et vente de la Louisiane aux Américains, ne le permirent pas, d’où le décret du 22 juin 1803. Cette mise à disposition n’arrangea pas les autorités du département, à cause de l’hiver qui empêchait de travailler, à cause de la peur de les voir s’échapper et rejoindre les brigands de la Drôme.

Le lieutenant de gendarmerie trouva une solution pour surveiller ces « scélérats » : les entraver aux jambes par une chaîne de douze à quinze pieds de long. Un règlement de police à la tour de Rozans ( c’est là que cet épisode entre dans notre histoire ) spécifia : « le matin, quand les bohémiens sortiront pour aller au travail, le concierge visitera leurs chaînes, s’ils ne les ont pas cassées ou limées. » Outre la vérification des chaînes, le préfet prescrivit de faire raser les cheveux tous les deux mois, et d’en conserver « une face pour en faciliter la reconnaissance ». Mais « les frais de surveillance excédant de beaucoup le salaire de leurs journées », ils furent mis en détention à Gap. Il en mourut huit à l’hospice civil de Gap, mais, semble-t-il, aucun pendant le séjour à Rosans, sauf si le maire n’a pas daigné les inscrire sur ses registres. Plusieurs s’évaderont de la prison de Gap, les restants iront végéter dans la prison d’Embrun. (source : Les bohémiens en France au 19°siècle par François Vaux de Foletier )

La suite n’avançant pas suffisamment vite, Napoléon dépêcha fin 1812 à Nyons un jeune Ingénieur, Augustin Fresnel, originaire de la région d’Orléans, pour diriger les travaux. Fresnel fut suspendu en 1815 pour bonapartisme, mis en résidence, d’abord à Nyons, puis sur intervention de sa famille, dans l’Orléanais. Il s‘illustra par la suite en découvrant, pour occuper son temps, les lois de l‘optique. Les travaux furent particulièrement difficiles dans les Gorges de Saint-May, où la route fut ouverte à coups de mines. Un large appel fut fait aux hommes et attelages locaux, et souvent des portions de route données à prix fait à des particuliers. Le premier Pont de la Tune, d’abord en bois, fut remplacé par un pont de pierre, inauguré en 1860. Long de 44,70 m, constitué d’une voûte en plein cintre en pierres appareillées de 16 m d’ouverture. Sa hauteur sous ouvrage est de 7 m. Il a résisté aux plus grosses crues, notamment celle du 13 août 1868, qui le submergea, et dont on parlera plus loin. Il a été remplacé en 1996 par un nouveau pont d’accès plus facile, car il n’est plus perpendiculaire à la rivière. Beaucoup de personnes qui auraient souhaité le conserver, pour la mémoire du temps, ont regretté sa destruction.

Au cours des ans, grâce aux efforts des agents des Ponts et Chaussées, la route fut aménagée. Des plantations d’arbres virent le jour, des tilleuls, qui permettaient aux charretiers d’abriter leurs attelages au moment des grosses chaleurs. Les oléiculteurs consolidèrent par des murs en pierre les quelques oliviers plantés en bordure de route. De nombreuses fontaines furent construites. Celle de Pelonne, datée de 1849, et que l’on a récemment déplacée de l’autre côté de la route pour faciliter l’arrêt des voitures, invite en latin le passant à se désaltérer : SISTÉ VIATOR BIBÉ (Voyageur assieds-toi et bois), avec des accents intempestifs sur les E. Celle de St-May, face au café, est plus moderne : SISTE BIBE VIALE ET REDI (Assieds-toi, bois, va et reviens). On se demande si l’inscription concerne la fontaine ou le café ?

Malgré tout, la route ne fut enfin terminée que sous la Monarchie de juillet, après 1830. Il y avait entre le Piémont et Pont-Saint-Esprit 171 191 mètres dans les Hautes-Alpes, 66 357 dans la Drôme.

Si l’on examine le cadastre de Rosans établi en 1834 et conservé en Mairie, on voit que la route, dans la traversée de la commune, n’était pas encore terminée à cette date : un tronçon d’une bonne centaine de mètres était dessiné en pointillés dans la montée du Collet, et la suite après le Collet, vers Verclause, était qualifiée de « chemin » et non de « grande route ». Les travaux reprirent à Ribeyret après 1840, en suivant le tracé de l’ancien chemin public, qui figurait sur le cadastre de 1637. Les ouvriers venus de divers pays habitaient à la Capelette, à coté de la ferme Thore. Ceux-ci n’étant pas rassurés, car il y avait des bagarres entre eux, durent acheter un gros chien de garde.

Pour en revenir à la RN 94, un tronçon de 7 005,60 mètres, signalé comme une lacune en 1840, fut adjugé en décembre 1843 aux Sieurs Ferrax, Frangnon et Drosio. Il débutait au torrent des Condamines, à Ribeyret (411 mètres après le col de Palluel) et finissait au torrent de Luzerne à Rosans. La réception des travaux eut lieu le 10 avril 1847. Le montant des travaux, y compris les suppléments, s’élevait à 170 563,72 francs. Le mur qui protège l’église de Moydans représente 2 698 m3 de maçonnerie de pierre. Le m3 était payé 5,96 francs. En 1844, la commune de Ribeyret a acheté un terrain appartenant à Catherine Blanche, pour élargir le chemin qui relie le village à la route, ce qui a permit d’en faire un chemin carrossable, permettant le passage des charrettes.

Le goudronnage de la route, dit M. Baudoin de Rémuzat, s’est fait par tronçons en plusieurs années, à partir de 1930. En 1935 quand mes parents ont acheté une voiture, il était totalement réalisé de Nyons à Serres.

Cette « grande route », la 94, facilita les échanges, mais les moyens de transports étaient précaires. Une diligence attelée de deux chevaux reliait Rosans à Serres : c’était la famille Gielly qui, tout en gérant l’Écu de France, en assurait le fonctionnement.

En 1852 les messageries des Hautes Alpes qui géraient le service Gap – Serres (départ tous les jours de Gap à 13 heures , arrivée à Serres à 18 heures ) organisèrent un service Serres – Rosans – Nyons : la diligence mettait la journée. La correspondance était assurée vers la Vallée du Rhône (le trajet Gap-Orange coûtait 16,50 F à l’avant, c’était dit le coupé ; 14 F à l’intérieur, au centre ; moins cher à l’arrière et sur l’impériale). C’étaient les frères Reynaud, de Nyons, qui en 1841 assuraient la liaison vers Montélimar. Pons, de Valréas, assurait le même trajet.

On parla vers les années 1880 d’une voie ferrée Nyons – Serres, continuant Pierrelatte – Nyons, qui fut mise en service en août 1897, mais on préféra la solution Die – Aspres, par le col de Cabre.

Une des conséquences de la route fut surtout la construction de commerces au bord de la route, avec pour corollaire l’abandon des villages, perchés pour des raisons de sécurité médiévale. En 1857 Jean Pierre Bégou, jusque-là épicier installé au château, se déclare voiturier, de même que son fils Ernest.

En 1867, les 14 et 15 janvier, rapporte Antoine Vincent, de fortes chutes de neige s’abattirent sur le pays, et le soir du 15, la couche de neige atteignait 75 cm à Ribeyret. Elle mit quinze jours avant de disparaître. Une tempête qui se leva le 16, provoqua un grand amas de neige, jamais vu jusqu’alors. Plusieurs habitants furent obligés de descendre par leurs fenêtres pour sortir de chez eux. Ils durent creuser des galeries pour se rendre dans les écuries, aller chercher de l’eau et communiquer avec leurs voisins. Ces chutes étaient enregistrées dans toute l’Europe, et les chemins de fer s’arrêtèrent plus de 8 jours. La diligence de Gap à Orange fut bloquée pendant 4 jours dans la descente du col la Saulce. Malgré l’apport de 15 hommes de L’Épine, on ne put l’amener qu’à Grime, et ceux-ci, perclus de froid, durent l’abandonner sur la route. Le sous-préfet d’Embrun, Lebourgeois, qui se rendait en Avignon, dut séjourner trois jours chez Antoine Roux, l’aubergiste de Ribeyret. Il paya généreusement ses dépenses et donna 20 francs pour les indigents de la commune.

Certains goulots d’étranglement subsistaient, ainsi dans la traversée des Pilles, l’essieu d’une voiture de M. Poujoulat s’étant cassé, la circulation fut en 1892 interrompue pendant deux heures. Dans les années 1930, le service Nyons-Rosans-Serres était assuré, pour les Établissements Teste de Nyons, par leur chauffeur Rolland qui habitait une petite maison à l’entrée de Nyons à gauche. Il avait, parait-il, assuré ce même service avec une diligence.

L’automobile individuelle commençait peu à peu à prendre le relais. En 1929 la production française s’élevait à 254 000 unités (fabriquées par plus de 100 000 ouvriers). 66 % de ce parc était dans les villes de plus de 20 000 habitants. À Rosans les premières voitures semblent avoir été achetées par MM. Chaffois, Trillat et Arnaubec.

Le tourisme, qui ne s’appelait pas encore de ce nom, commença sa vie propre. Un guide – le Joanne, je crois – décrivait la route 74 d’Orange à Gap ainsi : « Rosans. Hôtel de l’Écu de France (chez Faure). Chef-lieu de canton de 805 habitants, situé sur le versant d’une colline, qui domine la vallée bien cultivée mais assez nue de l’Estang. Les maisons, très mal bâties et malpropres, forment un labyrinthe de petites rues mal pavées. On y remarque une église moderne qui ne manque pas d ‘élégance, le vieux château de Lesdiguières, la jolie fontaine à qui on a donné le nom de M. Ladoucette, et au centre de la ville, une tour carrée dont les murailles, qui ont 4 mètres d’épaisseur, sont construites à peu près jusqu’au tiers de la hauteur totale, en blocs énormes faisant saillie au dehors. Cette tour, que l’on attribue à tort ou à raison aux Sarrasins, a successivement servi de maladrerie, de grenier d’abondance, d’hôpital et de prison ; c’est aujourd’hui un pigeonnier ». Suivent les divagations reprises de Ladoucette sur le vallon de Crause, le squelette d’un cavalier, les haches de pierre. Un long chapitre consacré à Saint-André reprend aussi pas mal de fantaisies, avec en particulier une Sainte Fontaine, dont la voûte en forme d’oratoire est surmontée d’un dôme. On la faisait curer en période de sécheresse par de jeunes enfants, et l’eau tombait aussitôt du ciel. Une allusion à une source d’eau salée, située à Ribeyret, qui aurait disparue en 1786, suite à un éboulement.

Enfin la fontaine de L’Épine, en forme de citerne, avec une Madone. En cas de sécheresse le curé y faisait entrer la vierge la plus pure, nue ou en chemise, aux chants religieux de ses compagnes, pour attirer l’attention du ciel sur la situation. Et « au moment même ou elle lavait son vêtement, le ciel ouvrait ses cataractes ».

Les autres voies de communications

Il n’y avait dans la première moitié des années 1900 que très peu de moyens de déplacements : pas encore de voitures, très peu de vélos, les dénivellations trop importantes ne leur convenant pas; aussi la population se déplaçait en grande partie à pied ou à dos de mulet. Un réseau étoffé de chemins, qualifiés aujourd’hui de piétonniers, partait du village dans toutes les directions. Ils traversaient le plus droit possible, à travers les prés, pour éviter les courbes des routes. On peut encore voir celui qui monte de l’ex-VVF au coin nord du cimetière. Il y en avait un autre qui partait du Tricot pour rejoindre la route de la chapelle. Un autre traversait le ruisseau de l’Estang depuis le milieu du village et évitait le détour du fer à cheval.

De la « grande route » de Rosans à Serres, partaient deux chemins vers Saint-André, l’un plus près du village, l’autre près de l’embranchement actuel : ils n’en faisaient plus qu’un, un peu plus loin.

Cette « grande route » passait à la Boule d’Or (les maisons avant l’embranchement vers la place, car l’hôtel Trillat n’existait pas encore), contournait la colline de Saint-Étienne (Saint-Estève), traversait le torrent de l’Estang et montait sur la place. La place, aménagée vers 1806, était beaucoup plus restreinte que maintenant, l’église n’avait pas encore été construite, et les jardins venaient en triangle jusqu’au niveau de l’escalier de la Poste.

La route continuait après les écuries du Grangeon (la poste et la cure), sous le nom de « grande route de Nyons à Rosans », par ce que nous appelons aujourd’hui la route de la Chapelle, traversait le torrent de Pigerolles, et s’arrêtait peu après, au pied de la montée du Collet, continuant en pointillés comme nous l’avons dit plus haut.

De la place partaient vers le nord deux chemins : le premier, celui de Pommerol, muletier, devenu « chemin du facteur », grimpait au flanc du Suquet. Je n’ai jamais su pourquoi un facteur, en l’occurrence mon oncle Raoul Brun, partait de Rosans à pied pour emmener une poignée de lettres à Sainte-Marie. Les communes voisines n’avaient pas le même traitement : La Charce était rattachée à la Motte-Chalencon, Bruis et Montmorin recevaient leur courrier par le col des Tourettes. L’administration, et surtout celle de la Poste, a toujours eu des idées farfelues, mais se compliquer à ce point la vie ? C’est à cette occasion que Sainte-Marie devint Sainte-Marie de Rosans, un nom sans signification particulière autre que pratique, pour éviter que le courrier ne se perde.

Raoul Brun, qui avait perdu un bras au cours de la guerre 1914, avait demandé et obtenu après un examen relativement sérieux cet emploi de facteur, qui faisait partie, comme celui de buraliste, entre autres, des emplois réservés aux mutilés de guerre. Mon père, qui avait perdu un œil en 1915, n’avait pas été retenu pour tenir un bureau de tabac, car son orthographe était un peu juste.

Est-ce pour ne pas l’envoyer dans un autre village, que cette tournée avait été créée sur mesure ? Il fut le seul et l’unique facteur à faire cette tournée, et quelques années plus tard, le poste principal s’étant libéré à Rosans, il l’obtint.

Le second chemin était celui de Raton, un peu plus large, qui suivait au départ de la place le tracé actuel, puis après le cimetière, descendait derrière Pierauche vers la ferme Colomb (actuellement Tamier), la ferme Raoux (achetée par des Hollandais), puis gagnait Raton par sensiblement le même itinéraire qu’aujourd’hui. Le chemin actuel vers Raton a été aménagé en 1881. Antoine Givodan, dont la ferme était à gauche, avant Raton, donna à cet effet par un acte du 6 mai 1881 une partie de son terrain, et en échange, récupéra l’ancien chemin.

Du bas du village partait le chemin étroit, qualifié de « chemin de Verclause à Rosans », et le chemin de l’Aubergerie, qui passait à proximité du moulin, avec un peu plus loin une branche vers la Longeagne. La route qui part en dessous du moulin, et passe vers l’IME, fut amorcée vers 1936, le gouvernement de l’époque ayant cru bien faire d’utiliser des chômeurs à des travaux d’intérêt collectif, mais ces ouvriers, venus des villes, n’étaient pas habitués à ces durs travaux, et cette bonne intention finit en eau de boudin. La finition de ce chemin ne fut entreprise que beaucoup plus tard, bien après la guerre.

La déviation de Rosans qui passe devant l’ex-boulangerie viendra plus tard, de même que la route vers le col de la Fromagère. Le chemin de grande communication 25, qui reliait Montferrand au col de Pommerol, fut terminé en octobre 1892 : il se développait sur 4,095 km entre L’Aubergerie et Rosans, sur 7,183 km entre Rosans et le col, soit 11,278 km au total. Le dernier tronçon, construit sur 2,363 km entre la crête de La Fayée et le col, avait été adjugé le 2 mai 1891 à Ismaël Serratrice. En prévision de sa prochaine mise en service l’agent voyer de Rosans informait sa hiérarchie que le cantonnier Henri Jean, qui assurait l’entretien des parties existantes, ne suffirait pas à la besogne. Et il demandait que l’on embauche Constant Vivet, qui présentait toutes les conditions requises. Ce qui fut fait : en effet Constant Vivet, à la naissance de son fils Léandre le 2 septembre 1895, est déclaré « cantonnier », puis à la naissance de Marie Rose, le 5 juillet 1902, à 36 ans, chef cantonnier.

Un cantonnier était responsable d’un « canton » c’est-à-dire d’un tronçon de route. Les règlements de 1835 et 1852 précisaient que le cantonnier devait être sur la route, du 1 avril au 1 octobre, sans désemparer, depuis 6 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir, et le reste de l’année, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Chaque cantonnier avait un « guidon » garni d’une plaque de tôle, indiquant le numéro du « canton », il devait être planté à moins de 100 m de l’endroit où il travaillait.

Plus tard, dans les années 1930, un seul cantonnier, Henri Andru (père de Ginette Broche) assurait ce service avec une brouette, une pelle et une pioche. Et il ne fait aucun doute que cette route était en bien meilleur état d’entretien que de nos jours.